Back كوربوس أبقراط Arabic Corpus hipocràtic Catalan Corpus Hippocraticum Czech Corpus Hippocraticum Danish Ιπποκρατική Συλλογή Greek Hippocratic Corpus English Hipokrataj verkoj Esperanto Tratados hipocráticos Spanish Corpus Hippocraticum Estonian Corpus Hippocraticum Finnish

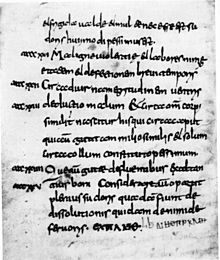

Das Corpus Hippocraticum (genannt auch hippokratische Schriften) ist eine Sammlung von mehr als 60 antiken medizinischen Texten, die zwischen dem 6. Jahrhundert v. Chr. und 2. Jahrhundert n. Chr. entstanden sind und ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. vor allem in Alexandrien zu einem Gesamtkorpus zusammengetragen worden sind.[1]

Die von wissenschaftlich-rationalem Geist geprägte[2] Textsammlung ist nach dem berühmten griechischen Arzt Hippokrates von Kos benannt, jedoch war bereits in der Antike bekannt, dass die wenigsten Texte des Corpus von ihm selbst verfasst wurden. Solche Texte werden als pseudohippokratisch[3][4] bezeichnet. Als Mitverfasser des Corpus genannt wurde Polybos, der Schüler und vermutete Schwiegersohn des Hippokrates.[5]

- ↑ Gundolf Keil: ‚Corpus hippocraticum‘. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin / New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 274 f.

- ↑ Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. Philipp Reclam jun., Leipzig 1979 (= Reclams Universal-Bibliothek. Band 771); 6. Auflage ebenda 1989, ISBN 3-379-00411-1, S. 7.

- ↑ Vgl. etwa Dietrich Blanke: Die pseudohipporatische „Epistula de sanguine cognoscendo“. Medizinische Dissertation Bonn 1974.

- ↑ Vgl. auch Karl Sudhoff: Die pseudohippokratische Krankheitsprognostik nach dem Auftreten von Hautausschlägen, „Secreta Hippocratis“ oder „Capsula eburnea“ benannt. In: Sudhoffs Archiv. Band 9, 1916, S. 79–116.

- ↑ Hermann Grensemann: Der Arzt Polybos als Verfasser hippokratischer Schriften (= Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 1968, Nr. 2). Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz (In Kommission bei Franz Steiner Verlag, Wiesbaden), Mainz 1968, insbesondere S. 53–55 (Zur Person) und S. 56–58 (Polybos als Verfasser von Schriften des CH).