Back Toendra Afrikaans Tundra AN تندرة Arabic Tundra AST Tundra Azerbaijani Тундра Bashkir Tondra BAT-SMG Тундра Byelorussian Тундра BE-X-OLD Тундра Bulgarian

| Tundra | |

Typische Zwergstrauchtundra (Fjäll in Nordschweden) | |

| Flächenanteil | ca. 5 % der Landoberfläche |

| Ökologischer Zustand | > 60 % ursprüngliche Wildnis ~ 20 % weitgehend naturnah |

| Landnutzung | mobile (Rentier-)Weidewirtschaft |

| Artenvielfalt | sehr niedrig (600–1000 Arten pro ha) |

| Biomasse | sehr niedrig (25–30 t/ha Trockenmasse) |

| Repräsentative Großschutzgebiete (nur IUCN Ia, Ib, II, NP, WE und PP) | Thelon (CAN) 52.000 km² Laponia (SWE) 9400 km² |

Klimatische Rahmenbedingungen

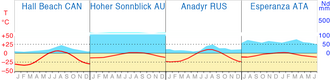

Tundra: Klimadiagramme | |

| Sonneneinstrahlung | < 800–1100 kWh/m²/a (für die Zone)[1] |

| Ø-Temperaturen | Kältester Monat: unter −40° bis über 0 °C Jahresmittel: unter −15 bis −4 °C Wärmster Monat: unter −5 bis über 10 °C |

| Jahresniederschlag | 80 bis 450 mm (8–11 Mon. Schnee) |

| Wasserhaushalt | nival (humid) |

| Vegetationsperiode | 30–90 Tage |

Tundra (auch Kältesteppe) ist der Oberbegriff für die Offenlandgebiete der (sub-)polaren Klimazone. Der Begriff stammt aus der Geographie und bezeichnet verallgemeinernd einen bestimmten Landschaftstyp der globalen Maßstabsebene. Je nach Disziplin existieren unterschiedliche Definitionen.

Charakteristisch für die verschiedenen Formen der Tundra ist eine offene, baumfreie Landschaft (zumeist) über Permafrostböden, die je nach Untertyp von Flechten, Moosen, Gräsern und sommergrünen Zwergsträuchern dominiert wird.

Tundra ist ein Lehnwort aus dem gleichbedeutenden russischen тундра, das aus dem finnischen Tunturi – baumlose Hochfläche – oder aus dem kildin-samischen Tūndar entlehnt wurde.[2]