Back Karel die Grote Afrikaans Karl der Große ALS ካሮሉስ ማግኑስ Amharic Carlos Magno AN Carl Micela Francena Cyning ANG शार्लेमन्य ANP شارلمان Arabic شارلمان ARZ Carlomagno AST Charles I (gazik ke Franca) AVK

| Charlemagne | ||

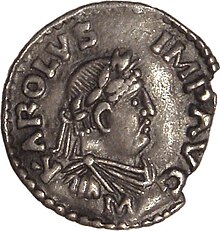

Denier impérial en argent de Charlemagne, inspiré des modèles romains. Au droit figure le profil imberbe et moustachu, le front ceint de lauriers, le buste couvert du paludamentum[1], et l'inscription « KAROLUS IMP[ERATOR] AUG[USTUS] M[ELLE] » (Charles, empereur auguste)[2],[3]. Cabinet des médailles, BnF, Paris. | ||

| Titre | ||

|---|---|---|

| Roi des Francs | ||

| – (45 ans, 3 mois et 19 jours) |

||

| Avec | Carloman Ier (768-771) | |

| Couronnement | à Noyon | |

| Prédécesseur | Pépin le Bref Carloman Ier |

|

| Successeur | Louis Ier le Pieux | |

| Roi des Lombards | ||

| – (39 ans, 7 mois et 23 jours) |

||

| Prédécesseur | Didier de Lombardie | |

| Successeur | Louis Ier le Pieux | |

| Empereur d'Occident | ||

| – (13 ans, 1 mois et 3 jours) |

||

| Couronnement | à Rome par le pape Léon III | |

| Prédécesseur | Aucun | |

| Successeur | Louis Ier le Pieux | |

| Biographie | ||

| Dynastie | Carolingiens | |

| Date de naissance | (?) 742, 747 ou 748 | |

| Lieu de naissance | Inconnu, possiblement à Quierzy, Jupille ou Herstal, entre autres | |

| Date de décès | ||

| Lieu de décès | Aix-la-Chapelle (Empire carolingien, aujourd'hui en Allemagne) | |

| Nature du décès | Pneumonie | |

| Sépulture | chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle | |

| Père | Pépin le Bref | |

| Mère | Bertrade de Laon | |

| Fratrie | Carloman Ier | |

| Conjoint | Himiltrude Désirée de Lombardie Hildegarde de Vintzgau Fastrade de Franconie Luitgarde d'Alémanie |

|

| Enfants | Avec Himiltrude : Alpaïs Pépin le Bossu Avec Hildegarde de Vintzgau : Charles le Jeune Adélaïde Rotrude Pépin d'Italie Louis Ier le Pieux Lothaire Berthe Gisèle Hildegarde Avec Fastrade de Franconie : Théodrade Hiltrude Enfants illégitimes : Rothilde Chrotais (ou Rothaide) Adeltrude Drogon de Metz Hugues l'Abbé Théodoric (ou Thierry) |

|

| Héritier | Louis Ier |

|

| Religion | Catholicisme | |

|

|

||

| ||

|

|

||

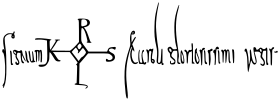

| Signum + Karoli gloriosissimi regis | ||

| Monarques de France | ||

| modifier |

||

Charlemagne[n 1], du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand », né à une date inconnue (vraisemblablement durant l'année 742, voire 747 ou 748, peut-être le ), mort le à Aix-la-Chapelle[4], est un roi des Francs et empereur. Il appartient à la dynastie des Carolingiens. Fils de Pépin le Bref et de Bertrade de Laon, il est roi des Francs à partir de 768, devient par conquête roi des Lombards en 774 et est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 24 ou , relevant une dignité disparue en Occident depuis la déposition, trois siècles auparavant, de Romulus Augustule en 476.

Roi guerrier, il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes militaires, en particulier contre les Saxons païens dont la soumission fut difficile et violente (772-804), mais aussi contre les Lombards en Italie et les musulmans d'al-Andalus. Souverain réformateur, soucieux d'unification religieuse et de culture, il protège les arts et lettres et est à l’origine de la « renaissance carolingienne ». Son œuvre politique immédiate, l’Empire carolingien, ne lui survit cependant pas longtemps. Se conformant à la coutume successorale germanique, Charlemagne prévoit dès 806 le partage de l’Empire entre ses trois fils[5]. Après de nombreuses péripéties, l’Empire ne sera finalement partagé qu’en 843 entre trois de ses petits-fils, lors du traité de Verdun.

Le morcellement féodal des siècles suivants, puis la formation en Europe des États-nations rivaux condamnent à l’impuissance ceux qui tentent explicitement de restaurer l’Empire d’Occident, en particulier les souverains du Saint-Empire romain germanique, d’Otton Ier en 962 à Charles Quint au XVIe siècle, voire Napoléon Ier, hanté par l’exemple du plus éminent des Carolingiens[6].

La figure de Charlemagne a été l’objet d’enjeux politiques en Europe, notamment entre le XIIe et le XIXe siècle entre la nation germanique qui considère son « Saint-Empire romain » comme le successeur légitime de l’empereur carolingien, et la nation française qui en fait un élément central de la continuité dynastique des Capétiens. Charlemagne est parfois considéré comme le « Père de l’Europe »[7],[8],[9],[10] pour avoir assuré le regroupement d’une partie notable de l’Europe occidentale, et posé des principes de gouvernement dont ont hérité les grands États européens[11].

Les deux principaux textes du IXe siècle qui dépeignent le Charlemagne réel, la Vita Caroli d’Éginhard et la Gesta Karoli Magni attribuée à Notker le Bègue, moine de Saint-Gall, l’auréolent également de légendes et de mythes repris au cours des siècles suivants : « Il y a le Charlemagne de la société vassalique et féodale, le Charlemagne de la Croisade et de la Reconquête, le Charlemagne inventeur de la Couronne de France ou de la Couronne impériale, le Charlemagne mal canonisé mais tenu pour vrai saint de l'Église, le Charlemagne des bons écoliers »[12].

Charlemagne est, par tolérance du pape Benoît XIV, un bienheureux catholique fêté localement le [13]. En effet, en 1165, l'empereur Frédéric Ier Barberousse obtient la canonisation de Charlemagne par l'antipape Pascal III[13],[14]. De nombreux diocèses du nord de la France inscrivent alors Charlemagne à leur calendrier et, en 1661, l’université de Paris le choisit pour saint patron[13]. Aujourd’hui encore, la cathédrale d'Aix-la-Chapelle fait vénérer ses reliques[13]. Pourtant, l’Église catholique a retiré de son calendrier « l’empereur qui convertit les Saxons par l’épée plutôt que par la prédication pacifique de l’Évangile »[13].

- Maurice Prou, Les monnaies carolingiennes, Graz, Akademische Druck-U Verl., , LXXXIX-180 p., XI.Fac-similé de l'édition de Paris (1892).

- Martin Gravel, « Comment gouverner un empire si grand », L'Histoire, no 406 « Charlemagne, les habits neufs de l'empereur », , p. 45.

- (en) Jennifer R. Davis, « Charlemagne's Portrait Coinage and Ideas of Rulership at the Carolingian Court », Source : Notes in the History of Art, University of Chicago Press, vol. 33, nos 3/4 « Special Issue on Secular Art in the Middle Ages », printemps-été 2014, p. 19 (JSTOR 23725947).

- Jean Subrenat, « Sur la mort de l'empereur Charlemagne » dans Charlemagne et l'épopée romane, Librairie Droz, 1978, [lire en ligne], p. 205.

- Capitulaire Karoli Divisio Regnorum, MGH, Capitularia Regum Francorum I, [lire en ligne], p. 126-130, et plus particulièrement col. 1 et 2, p. 126.

- Bernardine Melchior-Bonnet, Dictionnaire de la Révolution et de l'Empire, 1965, [lire en ligne], p. 279.

- Robert John Morrissey, L'empereur à la barbe fleurie : Charlemagne dans la mythologie et l'histoire de France, 1997, p. 24.

- (en) D. A. Bullough, « Europæ Pater : Charlemagne and His Achievement in the Light of Recent Scholarship », The English Historical Review, vol. 85, no 334, janvier 1970, p. 59-105, [lire en ligne].

- Thomas Ferenczi, Pourquoi l'Europe ?, 2008, p. 101.

- Élisabeth Guigou, Je vous parle d'Europe, 2004, p. 26.

- Philippe Depreux, Charlemagne et la dynastie carolingienne], 2007, [lire en ligne].

- Jean Favier, Charlemagne, Librairie Arthème Fayard, , p. 11.

- Entrée « Bienheureux Charlemagne » [html], sur Nominis, Conférence des évêques de France (consulté le ).

- (en) M. Cecilia Gaposchkin, « Charlemagne », dans Phyllis G. Jestice (dir.), Lionel Rothkrug (préf.), Holy people of the world: a cross-cultural encyclopedia, vol. 1 : Entries A to G, Santa Barbara, Denver et Oxford, ABC-CLIO, , 1re éd., 3 vol., XLIV-999, 29 cm (ISBN 1-576-07355-6, 978-1-576-07355-1, 1-85109-649-3 et 978-1-85109-649-7, OCLC 470220382, BNF 40064421, SUDOC 09277573X, présentation en ligne, lire en ligne), p. 172 [lire en ligne] et p. 173 [lire en ligne] (consulté le ).

Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « n », mais aucune balise <references group="n"/> correspondante n’a été trouvée