Back لويس ارماند د لوم دارس د لاهونتان ARZ Louis-Armand de Lom d’Arce German Louis-Armand de Lom d'Arce de Lahontan, Baron de Lahontan English Louis-Armand de Lom d'Arce Spanish Louis-Armand de Lom d'Arce Basque Louis-Armand de Lom d'Arce barone di Lahontan Italian Loís Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan Occitan

| Louis-Armand de Lom d'Arce | |

| |

| Surnom | Baron de La Hontan |

|---|---|

| Naissance | Lahontan |

| Décès | (à 49 ans) Hanovre |

| Nationalité | Français |

| Découvertes principales | Région des Grands Lacs |

| modifier |

|

Louis Armand de Lom d'Arce, plus connu sous l'appellation de baron de La Hontan ou Lahontan, est un voyageur anthropologue et écrivain français né le à Lahontan et décédé le dans l'Électorat de Hanovre. Au cours de son séjour en Nouvelle-France (1683-1694), il explore un vaste territoire, de Terre-Neuve à la région des Grands Lacs et jusque dans le Minnesota, couvrant quelque 3 000 km à vol d'oiseau.

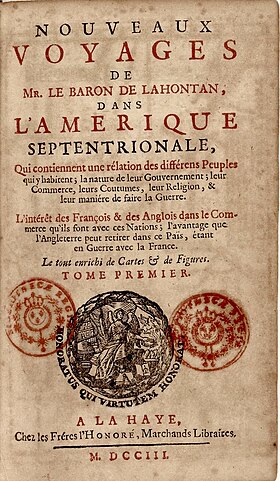

Dans ses Nouveaux Voyages en Amérique septentrionale (1702)[n 1], il raconte ses voyages au Canada et décrit le mode de vie et l'organisation sociale et politique des peuples Wendat et Algonquins, dont il parlait la langue. Il développe sa description du Canada dans Mémoires de l'Amérique septentrionale, qui est une mine d'informations pour les historiens.

Son écrit le plus célèbre s'intitule Dialogues ou Entretiens entre un Sauvage et le baron de Lahontan (1704) dans lequel Adario, qui ne serait autre que le chef wendat Kondiaronk, fait une critique radicale de la civilisation européenne ainsi que de plusieurs dogmes religieux : péché originel, prédestination, autorité de la Bible, célibat des prêtres… Alors que, depuis près de trois siècles, les historiens ont souvent considéré le personnage de l'autochtone comme une fiction commode permettant à Lahontan d'exposer ses propres idées, la critique récente insiste au contraire sur la part d'authenticité dans les arguments d'Adario, leur ancrage dans l'expérience de Lahontan et leur importance sur l'évolution des idées. En effet, par sa critique radicale de la religion, du système juridique et des inégalités sociales, son œuvre est représentative de la mutation idéologique en train de s'opérer dans la société française et qui allait donner naissance à la philosophie des Lumières.

Le récit amusé que Lahontan a donné de l'arrivée à Québec de vaisseaux chargés de filles du Roy a suscité des réfutations indignées et lui a valu d'être traité de « menteur » et d'« ignorant ». Ses critiques pointues du pouvoir ecclésiastique dans la colonie lui ont attiré la haine tenace de ces milieux et le qualificatif de « libertin ». Les imprécisions du récit de son voyage sur la « Rivière Longue » lui ont mérité les étiquettes de « faussaire » et d'« affabulateur ». Exilé de France à cause de l'hostilité du tout-puissant ministre Pontchartrain, il a soumis des mémoires à l'Angleterre sur la géographie et le commerce du Canada, ce qui lui a valu d'être honni comme « traître » à la nation. Aussi a-t-il été longtemps ignoré ou méprisé par l'historiographie québécoise.

Son œuvre a connu plus de vingt rééditions dans la première moitié du XVIIIe siècle et a été traduite en anglais, allemand, néerlandais et italien. Elle a toutefois durablement souffert de la contrefaçon qu'en a produite Nicolas Gueudeville en 1705, souvent confondue avec l'original.

Depuis un demi-siècle, les données anthropologiques, linguistiques et archéologiques ont largement confirmé ses dires, lui donnant place, selon Stephen Leacock, à côté des grands explorateurs de l'époque que furent Jacques Marquette, Louis Jolliet et René-Robert Cavelier de La Salle.

Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « n », mais aucune balise <references group="n"/> correspondante n’a été trouvée