Back Адин Abkhazian Agama ACE Godsdiens Afrikaans Religion ALS ሃይማኖት Amharic Relichión AN دين (معتقد) Arabic ܬܘܕܝܬܐ ARC دين ARZ ধৰ্ম Assamese

Le terme « religion » peut être défini de plusieurs manières, les trois suivantes semblent montrer un certain consensus dans les dictionnaires[1],[2],[3] :

- La religion comme un ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré, une reconnaissance par l'être humain d'un principe ou être supérieur (que certains peuvent appeler Dieu). Cela vient du terme latin religio, qui a été défini pour la première fois par Cicéron comme « le fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte »[4]. Dans les langues où le terme est issu du latin, la religion est souvent envisagée comme ce qui concerne la relation entre l'humanité et une ou plusieurs divinités.

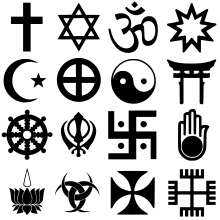

- La religion comme un ensemble de pratiques propres à une croyance ou un groupe social. Par exemple, dans le Coran, le terme dîn, qui peut être considéré comme équivalent de celui de religion, désigne avant tout les prescriptions de Dieu pour une communauté[5] et en chinois, le terme zōng jiào (宗教), inventé au début du XXe siècle pour traduire celui de religion, est connoté de l'idée d'un enseignement pour une communauté[6]. Historiquement, les religions conçues comme des ordres dans lesquels est recommandé ce qu'il faut faire et ce qu'il faut croire, sont apparues avec les partis religieux s'opposant les uns aux autres en Europe de l'Ouest du XVIe siècle. Ces partis sont en premier lieu ceux catholique et protestant, ainsi que la diversité des confessions protestantes[7],[8]. L'usage de désigner ces partis comme « des religions » apparaît à la fin du XVIe siècle, tandis que, par extension, il commence aussi à être question de « religions » à propos de l'islam, du bouddhisme, du taoïsme, de l'hindouisme et toutes les religions du monde depuis les origines de l'humanité. La transformation de l'expérience religieuse des Européens a été reprise à l'époque des Lumières dans un questionnement présupposant une essence de la religion en amont de toutes les religions historiques[9].

- La religion comme l'adhésion à certaines croyances et convictions. Ce sens est lié aux précédents, et c'est dans ce sens que la religion peut parfois être vue comme ce qu’il y a de contraire à la raison et jugée synonyme de superstition.

La religion peut être comprise comme les manières de rechercher — et éventuellement de trouver — des réponses aux questions les plus profondes de l’humanité. En ce sens elle se rapporte à la philosophie[10]. Elle peut être personnelle ou communautaire, privée ou publique, liée à la politique ou vouloir s’en affranchir. Elle peut aussi se reconnaître dans la définition et la pratique d’un culte, d’un enseignement, d’exercices spirituels et de comportements en société. La question de savoir ce qu'est la religion est aussi une question philosophique, la philosophie pouvant y apporter des éléments de réponse, mais aussi contester les évidences des définitions qui en sont proposées. Il n'y a pas de définition qui soit reconnue comme valable pour tout ce qu'il est permis aujourd'hui d'appeler religion[11]. Ainsi, la question de savoir ce qu’est une religion est une question ouverte.

Elle est l’objet des recherches universitaires en sciences humaines. Des disciplines telles que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie ou la psychologie, étudient ce qu'on nomme le fait religieux sans pour autant s'appuyer sur une définition qui correspondrait de manière homogène à tout ce qui est ainsi étudié.

| Catholicisme | Orthodoxie | Protestantisme |

| Sunnisme | Chiisme | autres |

| vajrayāna | Theravada | Mahayana |

| Religions chinoises | Hindouisme | Judaïsme |

| Religions traditionnelles africaines | autres | |

- « religion - Définitions, synonymes, conjugaison, exemples | Dico en ligne Le Robert », sur dictionnaire.lerobert.com (consulté le )

- Éditions Larousse, « Définitions : religion - Dictionnaire de français Larousse », sur www.larousse.fr (consulté le )

- « Religion », sur agora.qc.ca (consulté le )

- .Cicéron, De l'invention oratoire, II, 53 : « Religio est, quae superioris cuiusdam naturae, quam diuinam uocant, curam caerimoniamque affert ». Pour un commentaire de cette définition, cf. Jean Grondin La Philosophie de la religion, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2009, p. 66-73 (ISBN 978-2-13-056960-2) (BNF 41426943) ; voir aussi Jean Greisch, Le Buisson ardent et les lumières de la raison, L'invention de la philosophie de la religion, tome I. Héritages et héritiers du XIXe siècle, Cerf, coll. « Philosophie & théologie », Paris, p. 14ss. (ISBN 2-204-06857-8)

- Mohammad Ali Amir-Moezzi (dir.), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, coll. « Bouquin », Paris, 2007, (ISBN 978-2-221-09956-8), article « Religion », p. 740-741 ; voir aussi Yvonne Yasbech Haddad, « The conception ot the terme dîn in the Qur'an », Muslim World, no 64, 1974, p. 114-123, (ISSN 1478-1913).

- Vincent Goossaert, « L'invention des « religions » en Chine moderne » in Anne Cheng (dir.), La pensée en Chine aujourd'hui, Paris, Gallimard, folio essais 486, 2007, p. 188 (ISBN 978-2-07-033650-0).

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesGisel Tétaz 12 - Cf. Articles « religion » dans les dictionnaires et encyclopédies d'autrefois sur le site ARTFL Project, Université de Chicago - CNRS. (Dictionnaire de l'Académie française, 1695 ; encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Dictionnaire de la langue française (Littré), 1872-1877 ; voir aussi Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), Paris, PUF, coll. « Quadrige Grands textes », p. 65. (ISBN 978-2-13-056751-6), et Pierre Gisel, Qu’est-ce qu’une religion ?, Paris, Vrin, Chemins Philosophiques, 2007, p. 14-15 et 55. (ISBN 978-2-7116-1875-0).

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesTétaz 43 - Jean Grondin, La philosophie de la religion, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? » no 3839, 2009. « Religion et sens de la vie », p. 3-6 et quatrième de couverture : « Pourquoi vit-on ? La philosophie jaillit de cette énigme, sans ignorer que la religion cherche à y répondre. La tâche d'une philosophie de la religion est de méditer le sens de cette réponde et la place qu'elle peut tenir dans l'existence humaine, à la fois individuelle et collective. » (ISBN 978-2-13-056960-2).

- Jean-Paul Willaime, Sociologie des religions, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2010, p. 112. (ISBN 978-2-13-058452-0). Jean-Marc Tétaz propose de reprendre un problème identifié par Wittgenstein pour expliquer la possibilité de désigner une multitude de choses comme une seule alors qu'il est impossible de donner une définition commune qui convienne à chacune de ces choses prises séparément. L'image employée par Wittgenstein est celle du jeu. Il existe toutes sortes de jeux, des jeux de mots, de mains, de société, d'enfants, d'argent, des jeux olympiques, etc. Cependant aucune définition du jeu, aussi brève soit-elle, ne correspond à tout ce qui s'appelle « jeu ». Pour la religion, c'est la même chose. Cf. Pierre Gisel et Jean-Marc Tétaz, Théories de la religion, Genève, Labor et Fides, 2004. p. 46 ss. (ISBN 2-8309-1051-6), voir aussi : Berverlez Clarck, The philosophy of religion : a critical introduction, Polity Press, Cambridge, 2008, p. 1-7. (ISBN 9780745638683).