Back استعراش آل بوربون Arabic Restauración francesa AST Burbon restavrasiyası Azerbaijani رستوراسیون (فرانسه ) AZB Рэстаўрацыя Бурбонаў Byelorussian Реставрация на Бурбоните Bulgarian বোরবন পুনর্নির্মাণ Bengali/Bangla Restauració francesa Catalan Restaurace Bourbonů Czech Restaurationen i Frankrig Danish

Restauration bourbonienne

–

(11 mois et 14 jours)

–

(15 ans et 25 jours)

Drapeau[1] |

Armoiries |

| Hymne | Le Retour des Princes français à Paris |

|---|

| Statut | Monarchie constitutionnelle à régime parlementaire dualiste |

|---|---|

| Texte fondamental | Charte de 1814 |

| Capitale | Paris |

| Langue(s) | Français |

| Religion | Catholicisme |

| Monnaie | Franc français |

| Le Sénat conservateur appelle Louis XVIII au trône. | |

| Déclaration de Saint-Ouen | |

| Octroi de la charte de 1814 | |

| Cent-Jours | |

| 1815-1818 | Occupation de la France par la Quadruple Alliance |

| Mort de Louis XVIII ; début du règne de Charles X | |

| Abdication de Charles X |

| (1e) 1814-1815, 1815-1824 | Louis XVIII |

|---|---|

| (2e) 1824-1830 | Charles X |

| Chambre haute | Chambre des pairs |

|---|---|

| Chambre basse | Chambre des députés |

Entités précédentes :

Premier Empire (1814)

Premier Empire (1814) Cent-Jours (1815)

Cent-Jours (1815)

Entités suivantes :

Cent-Jours (1815)

Cent-Jours (1815)

Monarchie de Juillet (1830)

Monarchie de Juillet (1830)

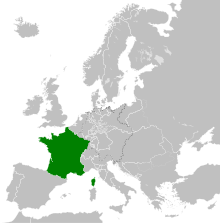

La Restauration, chrononyme qui devient courant dans les années 1814-1815[2], est la période de l'histoire de France correspondant à la restauration de la monarchie en tant que régime politique en France, ou plus exactement dans ce qu'il restait de l'Empire napoléonien. Elle se subdivise en :

- d'une part, une première période entre la première abdication de Napoléon Bonaparte le et son retour au pouvoir en mars 1815 ;

- d'autre part, une seconde période entre sa chute définitive (ou chute du Premier Empire) et la révolution des Trois Glorieuses à partir du .

En France, la Restauration prit la forme du retour au pouvoir de la maison de Bourbon, pouvoir exercé cette fois dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle énoncée dans la Charte de 1814[3], octroyée par Louis XVIII[4] au peuple français[5].

Cette période est interrompue par les Cent-Jours du 20 mars au pendant lesquels l'empereur déchu Napoléon Ier reprend le pouvoir[6]. Cet intermède permet de distinguer cette Première Restauration de la Seconde Restauration. Cette dernière sera suivie par la monarchie de Juillet de 1830 à 1848, également limitée par la nouvelle Charte de 1830, sous le règne de Louis-Philippe Ier, issu pour sa part d'une branche cadette de la maison de Bourbon, les Orléans.

La restauration s'avéra être une époque d'expérimentation des équilibres possibles entre les régimes politiques de la monarchie et du parlementarisme, comme entre la suprématie royale et la séparation des pouvoirs, principaux acquis de la Révolution française. Elle conduisit à l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, dans un contexte international de paix à peine retrouvée.

La Révolution industrielle provoque des bouleversements économiques et sociaux profonds, mais l'économie donne des signes de reprise. Du point de vue de la politique intérieure, le retour monarchique conjugué à une vraie vie parlementaire, est marquée d'une oscillation entre ultraroyalistes et libéraux, dont les fluctuations ministérielles se ressentent.

- Voir sur parismuseescollections.paris.fr.

- Dominique Kalifa (dir.), Les Noms d'époque. De "Restauration" à "années de plomb", Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », , 349 p. (ISBN 978-2-07-276383-0), p. 27-54.

- La Charte de 1814 est un compromis trouvé entre le premier projet de constitution proposé par le Sénat impérial, inacceptable pour Louis XVIII car reposant sur la souveraineté nationale, et le travail de la commission formée après la déclaration de Saint-Ouen (2 mai 1814).

- Frère cadet de Louis XVI.

- Juridiquement, chaque mot a ici son importance : « octroyée » par le roi au peuple, cette charte nie fondamentalement le tournant, voulu par la Révolution, d'attribuer la souveraineté au peuple. En revanche, elle place l'exercice du pouvoir par le souverain sur son territoire et la population qui l'occupe — la souveraineté — dans un cadre constitutionnel — celui de cette charte — et non plus dans celui de la monarchie, dans lequel les interêts du roi se confondent avec ceux de son royaume et de ses sujets.

- « Les Cent Jours (20 mars 1815 – 8 juillet 1815) », sur napoleonbonaparte.wordpress.com (consulté le ).